FNC007 [VERTICAL LINES]

解説 : FNC007(F)

解説

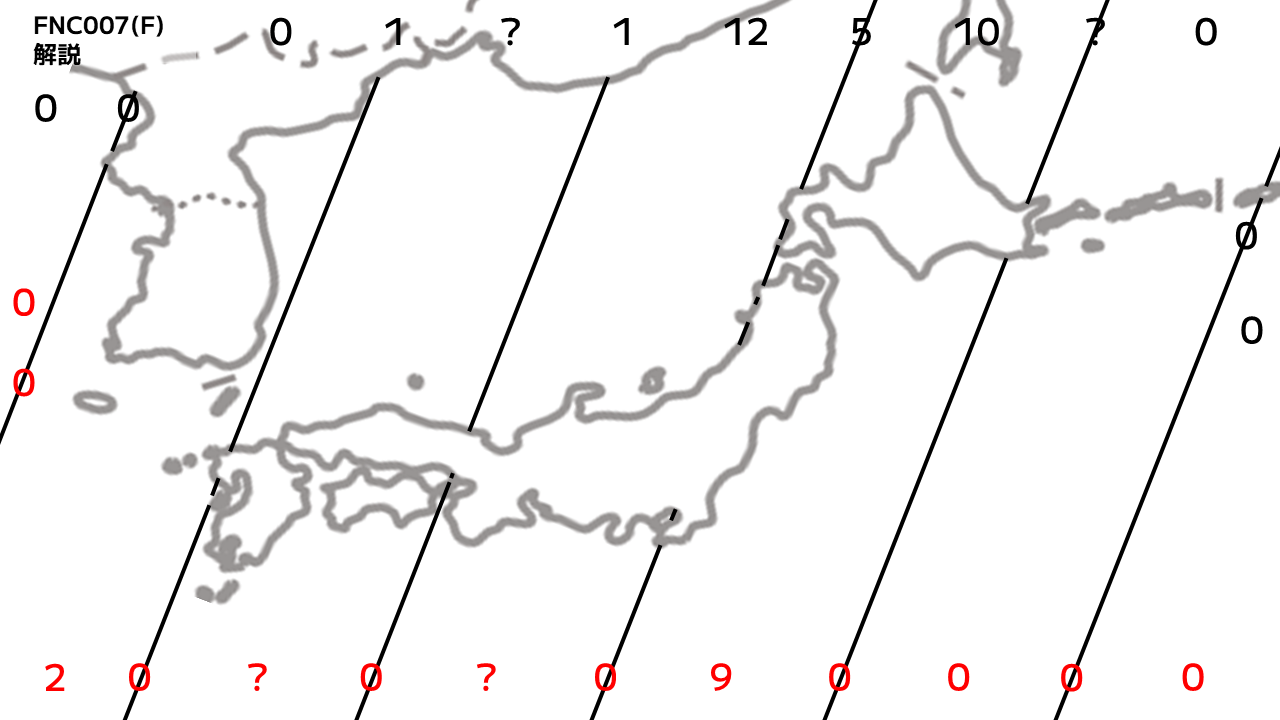

ところどころ途切れた線と、上下に 2 種類の数字が並んでいる。配置から、各数は線で区切られた領域または線上にあるものを指していることが考えられる。また、今回のコンテストタイトルにある通り縦線がメインなので、画像は少し傾いていることに注意する。

まず上側にある黒い数字について考える。線上にある数字も正なので、確率的に線自体に関係のあるものの個数であると考えられる。また、「1」と書かれている線と「5」と書かれている線を比べると後者の方が白い部分が多いので、白い部分の何かの個数や長さを表していると考えられる (白い区間の個数ではないことは分かる)。下側の赤い数字についてはほとんどの線上が 0 になっているので線自体はあまり関係なさそうである。

今度は線の切れ目について考えてみる。画像をぐっと睨むことで、次のように日本地図が視えただろうか (この画像は説明のために挿入したもので、実際はもう少し厳密に縦線を引いている。画像の線が太すぎてガバガバになっているのはパワポなのでご愛敬)。

すなわち、縦線の消えていない部分は経線の海上部分であり、消えている部分は陸上であることが分かる。

次に各数字の意味を考える。赤色の数字を見てみると、東経 125 度と 130 度の経線の間が 2、東経 140 度と 145 度の経線の間が 9 となっている。実際に地図を見てみると、都道府県庁所在地の位置と対応していることが考えられる (125~130 は長崎市と那覇市、140~145は札幌市、青森市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福島市、水戸市、千葉市)。よって赤い数字の総和は 47 であるから、赤い ? の総和は $47-11=36$ である。

黒い数字を見てみると、前述の通り東経 140 度の経線上が 5 となっている。地図を少し拡大して見てみると、東経 140 度線は陸上で 5 本の緯線 (36 度~ 40 度) と交差していることが分かるので、黒い数字は「陸上で交差する 1 度刻みの経緯線の交点の数」を表していると考えられ、実際正しいことが確かめられる。日本の陸上での交点の総和は 39 であるから、黒い ? の総和は $39-29=10$ となる (下関市付近の交点はギリギリ海上なので数えてはならない)。

以上より、この問題の解答は 46 となる。

正確な図については地理院地図を参照のこと。

作問者コメント

見ての印象が一番強いので F 問題にしました。真ん中を睨みつけるか、上下の数字の意味を推測して正解を考えるか 2 通りルートがあったかなと思います。どちらかと言うとクソ問なのでもう少しいいのを作りたかった感はあります……

全体を通してのコメントもここで述べておきます。今回は全問題「縦線」をテーマとして作成しました。見ての通りやたらと縦線ばかりだったかと思います。そのせいで睨みつける問題が多くなったのは要反省です。また作問にもそこそこ時間を掛けましたが、正直もっと完成度を上げたかったなという印象です。

そういえば、このコンテストの ID は 46 で、この問題の解答と一致します。また、(こちらは完全にたまたまですが) この問題の ID は 1111 であり、見事に縦棒でした。何たる偶然。